-

-

- Technische Details

zu alten

- Walzen-Spieldosen

1796

- 1900

-

|

- Erste

Seite

|

- Die

meisten Fotos lassen sich

- durch Anklicken vergrößern

-

|

|

-

-

-

- Hersteller

Walzen- Zylinder-

Spieldosen

-

|

- Ami Rivenc (Genf)

|

- Langsdorff (Genf)

|

- Baker-Troll (Genf)

|

- Lassueur, Auguste (Sainte

Croix)

|

- Bendon, George (Genf)

|

- LeCoultre & Riviere (Genf)

|

- BH Abrahams - BHA (Sainte

Croix)

|

- LeCoultre Freres (Genf)

|

- Bremond, BA (Genf)

|

- Mermod Frères (Sainte Croix)

|

- Conchon & Cie (Genf)

|

- Mojon Manger (Genf)

|

- Cuendet, Abraham-Louis (L´Auberson)

|

- Nicole Frères (Genf)

|

- Dawkins (Genf)

|

- Olbrich Anton + Josef (Wien)

|

- Ducommun Girod (Neuchâtel, später

Genf)

|

- Paillard (Sainte Croix)

|

- George Baker & Co (Genf)

|

- PVF (Sainte Croix)

|

- Greiner (Genf)

|

- Reuge Sainte Croix (Schweiz)

|

- Grosclaude (Genf)

|

- Rzebitschek (Prag)

|

- Heller, Johann Heinrich (Bern)

|

- Soulale, Andre (Paris)

|

- Jérémie Recordon (Sainte Croix)

|

- Thorens, Hermann (Sainte Croix)

|

- Junod, Samuel + Arthur

(Sainte Croix)

|

- Troll, Samuel (Genf)

|

- Karrer (Genf)

|

- Ullman, Charles (Schweiz)

|

- L' Epée Schweiz (Sainte Suzanne/Frankreich)

|

- Vidoudez, Henri (Sainte Croix)

|

- Lador SA (Sainte Croix)

|

- Willenbacher & Rzebitschek

(Prag)

|

-

|

-

-

-

-

-

- Original-Ton

dieses Instruments anhören

|

- Eine

typische

Walzenspieldose

- des

Herstellers

- Mermod Fréres um 1895

- aus

Sainte Croix /Schweiz

-

- Peerless Forte-Piccolo No. 370

- Tonkamm

mit 80 Tonzungen.

- 6 Liedtitel

gestiftet.

-

- Walzenlänge:

22,8 cm

- Walzendurchmesser: 5,5 cm

- Walze wechselbar

(Interchangeable)

-

- Mehr

zu DIESER Spieldose finden

- Sie hier.

|

-

- Über dem Tonkamm, sieht man einen

sog. "Zither-Effekt". Über

einen Hebel an der (roten) Lyra wird eine

simple Seidenpapier-Rolle leicht auf die schwingenden

Tonfedern gedrückt. Dadurch ergibt sich

ein "schwirrender Zitherähnlicher"

Klang der auch als Mandolinenklang bezeichnet

wurde.

Ähnlich dem Kinderspielzeug-Effekt:

Seidenpapier vor einen Kamm halten und hineinsummen.

Dieser wirkllich interessante "Zitherklang" ist natürlich abschaltbar.

-

- Auf

der rechten Seite befindet sich die Funktion

"Jacot´s Patent Safety-Check".

- Diese Erfindung verhindert den gefürchteten

"Run". Dieser

tritt u.a. bei einem Defekt der Fliehkraftbremse

/ Fliehkraft-Regler auf. Ein "Run"

führt häufig zur totalen Zerstörung einer

Walzenspieldose.

-

- An

der linken Seite der Walze befindet sich

ein Liedanzeiger. Dieser läuft beim

Abspielen der Musiktitel automatisch mit und zeigt

die Titelnummer des gerade gespielten Liedes

an. Hier kann auch eine bestimmte Liednummer

vorgewählt werden, sodass nur dieser Titel

abgespielt wird. Eine sehr praktische Funktion

!

-

- Das

Instrument wird hier - im Gegensatz zum

sonst üblichen linksseitigen Ratschenaufzug

-

mittels einer Kurbel an der rechten

Seite aufgezogen. Der

Zylinder

und die Mechanik sind vernickelt. Das Werkgestell

ist aus Eisen, gerippt und bronziert. Gehäuse aus

Nadelholz, Oberfläche

in der typischen Rosenholz-Immitation.

- Abmessungen:

50 x 23 cm

- Höhe 17,5 cm

|

-

-

-

- Die

Wiege der Walzenspieldose stand in der Schweiz

-

- Spieldosen

1796 - 1820

-

- Die

Erfindung der Musikdose geht auf den Genfer Uhrmacher Antoine

Favre-Salomon (1734-1820)

zurück,

- welcher

1796

das Prinzip der klingenden Stahllamelle beschrieb.

-

- Er präsentierte der Genfer "Société des Arts" eine neue Machart des Musikwerks,

das "zwei Melodien spielt und den Klang der Mandoline imitiert, eingebaut in

den unteren Teil einer Tabatière normaler Grösse."

-

- Seine Erfindung basierte auf einer rotierenden Walze mit Stiften, die an

dünnen Stahllamellen zupfen. Das Prinzip wurde überall gelobt; trotzdem hatte

er keinen Erfolg damit. Er gab seinen Beruf später auf und starb in ärmlichen Verhältnissen.

Andere bauten darauf auf, sodaß im Jahr 1802

Jean-Frédéric Leschot Fingerringe mit einem eingebautem

- Lamellenmusikwerk nach Favres

Prinzip beschrieb. Hersteller war aber nicht Leschot, sondern Isaac-Daniel Piguet,

ein

Uhrmacher aus dem Vallée de Jou.

-

-

In Genf arbeitete dieser zunächst für Leschot, dann zusammen mit seinem

Schwager

- Henri Capt ab 1802 und mit

- Samuel Philipp Meylan ab 1811.

-

- Viele weitere spektakuläre Objekte gingen aus Piguets Werkstatt hervor.

- Favres Prinzip

wurde zunächst in Fingerringen und anderen Schmuckstücken benutzt, wobei

ausschliesslich Musikwerke mit sehr wenigen Tönen hergestellt wurden.

|

|

|

-

-

Erst ab 1813 produzierte man auch Musikwerke für Tabatièren oder Schmuckdosen,

die einen grösseren Tonumfang aufweisen konnten. In einem weiteren

Schritt wurde Favres Prinzip auch auf die eigentliche Musikdosen ohne weitere

Funktion übertragen.

-

-

- Die

Spieldose - wie wir sie heute kennen - wurde also ab etwa 1815

so hergestellt.

- Es entstand eine neue Bauform von Musikwerken,

welche in Kamin- und Wanduhren eingebaut wurden. Das sog. Cartel.

Damals war es eine Bezeichnung für den Sockel einer Wanduhr-

wurde aber später zu einem Begriff der größeren Musikwerke an sich.

- Kleine

Walzenspieldose

um 1820. Drei Tonzungen in Gruppen angeordnet.

-

-

-

- Um 1832 ist die Musikdosenindustrie fest in Sainte-Croix etabliert.

17 Fabrikanten beschäftigten damals 360 Arbeiter. Daneben gab es rund neunzig Uhrmacherbetriebe.

- Eine eigene Seite zur Spieluhren-Metropole in Sainte-Croix

finden Sie hier

-

- Im

Zentrum der Spieldosenindustrie - in Genf und

Sainte Croix - werden um 1813

- ca. 3000 Stück produziert.

Das

Wachstum dieser neuen Industrie ist ganz erstaunlich.

- 1827 werden

bereits mehr als 16500

Spieldosen hergestellt.

|

-

- Beispiel für

ein kleines

- Zylinder-Musikwerk

- um

1820

- mit einzeln aufgeschraubten

- Tonzungen

in Gruppen.

|

-

-

-

|

|

Sehr frühe Walzenspieldose um 1820

Sehr frühe Walzenspieldose um 1820 - mit je

zwei Tonzungen pro Gruppe.

|

- Klick

auf diie Fotos zum Vergrößern

|

-

-

- Mitte des Jahrhunderts wuchs die Produktion von Musikdosen sogar

auf rund

35000 Stück jährlich, wovon ein Grossteil ins Ausland exportiert wurde.

- Einzelne Fabrikanten waren sehr schnell erfolgreich.

Sie wurden zu wichtigen Arbeitgebern der Region. Zunächst fertigte man die

Automaten in dezentraler Heimarbeit. Mitte des 19. Jh. wurde diese Art der Produktion immer mehr

durch kleinstädtische Manufakturen abgelöst.

-

- Die Pionieren waren z.B. Abraham-Louis Cuendet, Henri Jaccard, Samuel

Junod, Louis Mermod, Moïse Paillard

- oder Jérémie Recordon.

-

-

Die Glanzzeit der Musikdosenindustrie waren die Jahre 1875 bis 1896.

Die Glanzzeit der Musikdosenindustrie waren die Jahre 1875 bis 1896.

- Ca. 30 Firmen waren in Sainte-Croix und Umgebung tätig.

Bekannte Namen waren:

- Lassueur, Reuge, Thorens, Mermod, Paillard und Vidoudez in

Sainte-Croix und Cuendet in L’Auberson.

-

- Eine

weltweite Wirtschaftskrise zwischen 1875

- 1880 unterbrach diesen

Trend abrupt. Die zweite Wachstumsphase setzte um 1878

ein und intensivierte sich ab ca. 1881.

- Bereits

1887

ging über ein Drittel des gesamten Spieldosen-Exports

nur in die USA. Innerhalb von nur 11 Jahren - zwischen 1883

- 1894 - verdoppelte sich

die Jahresproduktion von 100

000 auf 200 00 Stück (!)

-

-

- Antique 5-Bell Cylinder Music Box von

Paillard um 1885

|

|

-

Am

Ende des 19. Jahrhundert kündigt sich erneut eine große Krise

an.

Am

Ende des 19. Jahrhundert kündigt sich erneut eine große Krise

an.

- Ab 1896

beginnt die Nachfrage nach Spieldosen rapide zu sinken, der

Untergang einer spezialisierten Industrie steht bevor. Der Grund

lag darin, dass die Schellackplatte

im Oktober 1896 - abspielbar mit einem Grammophon - erfunden

wurde !

-

-

-

Die

meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

Die

meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern -

-

- Jede

Tonzunge mußte einzeln

angefertigt, gestimmt

und

- dann auf den Zungenbalken aufgeschraubt werden.

-

- Wie man

sich denken kann, war das eine recht mühselige Arbeit.

|

- Beispiel für

einzeln

- aufgeschraubte Tonzungen

- Schlüsselaufzug

- Kraftausgleich mittels

- Schneckenrad

und Kette.

- Zylindermasse:

164 x 33 mm - 3 Melodien

- 86

einzeln aufgeschraubte Tonzungen.

- Die

Basstöne sind hier links

- und

rechts aussen,

- welches

den V-förmigen Kamm bedingt.

-

- >

Hergestellt in Genf um 1818 <

|

|

-

-

- Beispiel für

Tonzungen in

Segmenten aufgeschraubt.

- Uhrensockel

m. Musikdose

- 92

Töne in 2er Segmenten

-

- >

Genf

um 1823 <

|

|

- Wenige

Jahre später - ab ca. 1821 - gelang es aber vier bis fünf Tonzungen aus

einem Stück Stahlblech

anzufertigen.

Das stellte eine große Verbesserung dar.

-

- Der Tonkamm

bestand hier aus einzelnen kleinen Tonkämmen, also völlig separaten

Segmenten.

|

-

- Bereits

1810 gelang es einem Genfer

Hersteller mittels einer speziellen Fräsmaschine den Spielkamm

aus einem Stück Stahl herzustellen.

-

-

- Was

ist eigentlich ein Tonkamm?

- Er

ist ein Objekt aus Stahl in der Form eines Kammes mit abgestuften

Zähnen von kurz nach lang. Diese Zähne dienen als Tonzungen.

Jede Tonzunge wird auf einen ganz bestimmten

Ton gestimmt. Zum Beispiel: C,

Cis D, Dis, E, F usw.

-

- Mit

zunehmend tieferem Tönen vergrößerte sich die Länge der Tonzungen.

Für Basstöne

ergaben sich so unhandlich lange Zunge, so daß man die Spielwerke

in sehr großen Kästen hätte unterbringen müssen.

-

- Die

rettende Lösung bestand im Anlöten von massiven Bleigewichten unter den Zungen

der tieferen Töne. Damit ließ sich die Zungenlänge bedeutend verkürzen. Eine techn. Lösung,

welche von jetzt an immer angewandt wurde.

-

|

- Unterseite eines Tonkamms !

-

- Gelber

Pfeil = angelötetes Bleigewicht

-

- Roter

Pfeil = Dämpferfeder

aus Federstahl

- Für

mittelgroße Spieldosen -> Federbandstahl

0,05 mm, ca. 0,4 mm breit.

-

- Grüner

Pfeil = Konischer Stift zum

Festhalten der Dämpferfeder

|

-

Tonzungen abgebrochen ?

Tonzungen abgebrochen ? - Die

Stahlstifte des sich drehenden Zylinders

berühren für einen kurzen Moment jede

dieser Tonzungen und bringen diese in Schwingung, wodurch Töne

hörbar werden und somit eine Melodie

entsteht.

-

- Abgebrochene

Tonzungen sind also nicht so leicht zu ersetzten, da man den genauen

Ton

kennen muss auf welchen gerade diese Zunge ursprünglich gestimmt

war. Außerdem sollte die Stahl-Legierung möglichst genau dem

Original entsprechen.

-

- Die Tonzungen sind

auch nicht in der Art einer

Tonleiter wie bei einem Klavier gestimmt

(!) Restauratoren müssen

hier also viel Erfahrung und am besten

eine musikalische Grundausbildung mitbringen.

|

-

-

- Fotos

der Unterseite eines Tonkamms

- mit

Dämpferfedern und Bassgewichten

Alle Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

Alle Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

-

-

-

-

-

- Stiftwalzen

- Stiftwalzen haben den

Vorteil,

dass man sie seitlich verschieben kann. Das ermöglicht das Aufzeichnen

von mehreren Melodien auf derselben Walze.

-

- Ursprünglich

sah man für die Stiftwalzen ein dünnes Messingrohr vor. Bei

den allerersten Spieldosen hatten die Stifte eine konische Form

und steckten ohne weiteren Halt in den Löchern des Zylinders

fest.

-

- Bald

entwickelte man eine wirtschaftlichere Methode. Man verwendete

Stahldraht vom genauen Durchmesser der Löcher wobei man das

Einführen durch konisches Anfeilen erleichterte.

-

- Hatte

man die Stifte schon vorher zugeschnitten, so presste man sie

mit einer Poussette in die Löcher und befestigte sie, indem

man eine dünne Schicht Schellack

in den Zylinder goss. Diese

Schellack Schicht im innern des Mesingzylinders wirkte sich auch

sehr positiv auf das allgemeine Klangbild aus. Die Töne klangen

durch die höhere Masse deutlich voller.

-

- Zum

Festsetzten der Stifthöhe montiert man den Zylinder auf seiner

Achse auf einer Drehbank. Mit Hilfe von Feile

und Schleifstein, stutzte man die Stifte bis alle die richtige

Höhe hatten.

-

|

- Schon

ein winziger Unterschied von 3/100

mm wirkt sich auf das Anzupfen

der Tonzungen aus.

-

-

- Insgesamt eine Arbeit von

grösster Präzision. Die

einzelnen Liedtitel sind im Abstand von ca.

0,4 mm auf der Walze

gestiftet.

-

- Ist

ein Lied zuende gespielt, bewegt sich der Zylinder also um 0,4

mm nach rechts

um das nächste Lied zu spielen, was höchste mechanische Präzision

erfordert.

-

- Diese

Stahl-Stifte haben oft einen Durchmesser von nur 0,3

mm (!) und stehen nur ca. 1

mm (!) von der Walzenoberfläche

hervor.

-

- Die Anzahl der benötigten

Stifte schwankt je nach Größe und Durchmesser eines Zylinders

von 100 bis zu 30000 manchmal

sogar 40000

Stück

!

-

|

|

-

- Wie

schon erwähnt, goss man mehr Schellack in den Zylinder

als nötig war, um die Stifte zu befestigen, so verbesserte das

den Klang erheblich. Der

Zylinder tönte nicht mehr so spröde, womit unerwünschte Resonanzen

gemeint waren. Und die Bässe wurden verstärkt da der Zylinder

den Masse-Effekt der Platine unterstützte.

- Auch "streckte" man die Füllmasse mit Stein- oder Ziegelstaub

-

eine Mischung, die man damals auch als "Zement" bezeichnete.

-

- Ein

großer Nachteil der Walzenspieldosen

bestand jedoch in ihrem begrenzten Musikrepertoire.

-

- Meistens spielte

eine Walze 4 bis 6 Musiktitel. Da die Walzen - bis auf Ausnahmen

- nicht austauschbar waren,

musste man, war man der Musik überdrüssig - eine neue Spieldose

kaufen.

- Ab 1885/86 erfand man aber die Plattenspieldose

mit leicht wechselbaren und billig herzustellenden Metall-Platten. Damit war zwar

dieses "Problem"

beseitigt.

-

- Diese neue Erfindung führte allerdings zum raschen Niedergang der

Walzenspieldosen-Industrie

(!)

-

-

- Walzenspieldosen

ab 1820

- Ab

etwa 1820 wurden Walzenspieldosen in der Form gebaut, wie wir

sie

heute kennen. Sie sind an ihrem schlichten Gehäuse aus Nadelholz zu erkennen,

das oft nicht mal ordentlich furniert ist.

- Eine

Datierungstabelle zu alten

Walzen- Spieldosen finden Sie hier ->

-

- Der

Kamm besteht nicht aus einem Stück, sondern aus einzeln

verschraubten Zähnen

und später aus Gruppen von

- 2 - 5 Zähnen. Vor

1820 ist der bekannte einteilige

Kamm nur selten zu finden, ab etwa 1850 aber wird nur noch der einteilige Kamm Standard.

-

|

-

|

|

- Frühe

Le Coultre Musik Box

- 6

Musikstücke Schlüsselaufzug

|

-

|

- Frühe

Le Coultre Musik Box um 1840

- 6

Musikstücke. Schlüsselaufzug

|

-

- Die

Walzenspieldosen aus dieser Zeit zeichnen sich durch kleine

Gehäuse aus, welche kaum größer als das Spielwerk sind.

Die Walzen sind meistens für vier, maximal sechs Musikstücke

gestiftet.

- Die Grundplatte besteht aus

poliertem Messing.

-

-

-

- Walzenspieldosen

ab 1840

- Um etwa

1840 begann die industrielle

Fertigung von Walzenspieldosen. Infolge der Konkurrenz wurden

bedeutende Verbesserungen eingebaut - wie zum Beispiel Glocken

und Trommeln.

-

-

- Zu

Beginn wurden diese "Zusatzinstrumente"

versteckt unter dem Spielwerk eingebaut.

-

- Später waren sie dann

auch sichtbar

- und oft hinter der

Walze angebracht.

|

- Frühe

Nicole Freres Spieldose mit "versteckter"

Instrumentierung

- um 1850.

- Trommel

+ Kastagnette

- + 6 Glocken.

- 4 Musiktitel

gestiftet.

|

-

-

|

|

-

-

|

|

- Spieldose

mit 10 versteckten Glocken

- und

versteckter Blechtrommel.

-

- Rätschenhebel,

Zylinder 384 x 54 mm, 6 Melodien,

- Kamm

m. 106 Tönen, 10 Glocken m. 17 Schlegeln,

- 1

Blechtrommel (links) m. 10 Schlegeln.

- Alles

unter der Platine angeordnet.

-

- Alliez &

Berguer - Genf um 1855

|

-

-

-

Fünf

Klangbeispiele kleinerer Walzenspieldosen

Fünf

Klangbeispiele kleinerer Walzenspieldosen

-

|

- Allegro

Menuett von Mozart

|

|

- Die

Vier Jahreszeiten von Vivaldi

|

|

- Gavotte

Menuet von Mozart

|

|

- Rigoletto

Aida von Verdi

|

|

- Wiener

Leben von Strauss

|

|

-

-

|

- Was

ist eine Malteserkreuz-Stellung

- für

Uhren und Spieluhren ?

|

-

-

- Malteserkreuz-Getriebe

werden u.a. im Uhrenbau und bei Spieldosen eingesetzt.

- Es ist eine Erfindung

aus dem 17. / 18. Jahrhundert welche speziell bei kleineren Spieluhren

eingebaut wurde.

-

- Sie dienen zur Begrenzung der Aufzug-Umdrehungs

Anzahl der Aufzugsfeder am Anfang und am Ende.

-

- Wenn

Zugfedern damals zu weit aufgezogen wurden, dann strotzten sie für kurze Zeit nur so

vor Kraft und brachen dann manchmal ab.

-

- So

wurden Mechanismen erfunden, die die Zugfeder davor

bewahren sollten zu weit aufgezogen zu werden. Außerdem arbeitet die Zugfeder

dann in einer gleichmäßigeren Kraftkurve wenn

der Anfang und das Ende beim Aufziehen weggelassen

wird.

-

- Die

Feder arbeitet dann nur in einem Bereich, in dem ihre Federkraft nahezu

linear ist. Auch kann sie nicht mehr übermäßig aufgezogen werden.

-

- Hierzu

fehlt einer der Schlitze oder kreissektorförmigen Ausnehmungen im

sog.

Malteserkreuz. Dadurch wird die Zahl der möglichen Umdrehungen begrenzt.

-

- Die

Anzahl der Schlitze im Malteserkreuz/Sternrad kann unterschiedlich sein. Bei Uhren werden

meistens fünf Schlitze verwendet. Es

gibt auch Ausführungen wobei das Malteserkreuz eine völlig andere Form haben

kann.

-

|

|

-

- In

das Sternrad (Malteserkreuz) greift

ein Rad mit einem "fingerförmigen"

Hebel ein, der sich

beim

Aufziehen der Feder weiter dreht

und

das Malteserkreuz bewegt.

- Leider

wurde sehr oft dieses Rad

mit "Finger" bei alten

Spieldosen entfernt, um

auch noch den letzten Kraftrest der

Zugfeder auszunutzen. Letztendlich ein großer

Nachteil und Wertverlust

bei alten Spieldosen/Spieluhren.

|

-

|

-

-

- Walzenspieldosen

ab 1870

- Ab

1870 wurde die polierte

Messinggrundplatte durch eine gerippte

Gußeisenplatte abgelöst,

welche

mit Bronze- oder Silberfarbe angestrichen wurde.

-

-

-

- Oberfläche

in typischer

- "Rosenholz" Imitation

- für

einfache Walzenspielkästen.

- Zu

hunderttausenden hergestellt.

|

- Die

Holzkästen bestanden normalerweise aus billigem Nadelholz. Die Oberflächen

der teureren Modelle wurden jetzt aber furniert

und aufwändig mit Einlegearbeiten versehen.

-

- Bei

vielen der einfacheren Holzkästen versah man die Oberflächen

mit einer Art "Rosenholz-Imitation".

-

|

-

- Oberfläche

aufwändig furniert

- mit

Einlegearbeiten

- für

teure Walzenspielkästen.

|

-

-

-

-

-

- Forte-Piano

Spieldosen und deren Varianten ab 1840

-

- Mit der Technik der Forte-Piano Spieldosen ließ sich die Lautstärke einer

Musikdose variieren.

- Man setzte mehrere Tonkämme aus weicherem oder härterem Stahl ein oder

arbeitete mit kurzen und langen Stiften auf den Zylindern, was ebenfalls

unterschiedlich laute Klänge ergab.

Solche Objekte mit Lautstärken-Dynamik wurden als Forte-Piano

Musikdosen

bezeichnet und waren zwischen 1840 und 1875 recht beliebt.

|

- Forte Piano Spiedosen

- Nicole Freres

-

|

-

-

Für

die Lautstärke-Dynamik gab es verschiedene Möglichkeiten !

Für

die Lautstärke-Dynamik gab es verschiedene Möglichkeiten !

-

|

- Piano-Forte

Spieldose

- Zwei

Tonkämme.

- 4

Melodien - 111 Forte

- und

58 Piano Tonzungen.

- Fa.

Metert & Langdorff

-

- >

Genf um 1848 <

|

- 1.

Durch kurze Stifte beim leisen (piano) und lange

Stifte beim lauten (forte) Kamm. Das

bewirkte natürlich ein unterschiedlich starkes Anzupfen

der

Tonzungen.

-

- Die

Kämme werden abwechselnd gespielt, was beachtliche Klangeffekte

ergab. Bei besonders lauten Stellen des Musikstücks ließen sich

beide Kämme zugleich anreißen. Um ein exakt gleichzeitiges

Ansprechen zu erreichen, war eine besonders präzis ausgeführte

Bestiftung nötig.

-

- 2.

Beide Tonkämme werden durch gleich lange Stifte auch gleich

stark angezupft. Der leise/piano Tonkamm hat aber leichtere

Bleigewichte und dünnere Zungen, deshalb klingt er etwas leiser.

-

- 3.

Diesen

Spieldosen-Typ gab es häufig auch mit nur einem Kamm, das Prinzip

war das gleiche.

- Die Tonzungen werden von langen und kurzen

Stiften unterschiedlich stark angezupft, wodurch leise und laute

Töne entstehen. Die Herstellung dieser Stiftzylinder mit unterschiedlichen

Stiftlängen war ausgesprochen aufwendig (!)

-

Die

meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

Die

meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

-

- Orchseter-Spieldosen

mit zusätzlichen Instrumenten ab ca. 1855

-

-

- Orchester

Spieldose mit einem Harmonium

- und

Zungenpfeifen.

-

- Neun

Glocken und eine Trommel. Siehe Video.

-

-

|

|

- Orchester-Spieldose

- 6

Glockenhalbschalen,

- Glockenhämmer als Chinesen,

- Trommel u. Kastagnette,

- 2x Zither-Effekt

und

- pneumatische Harmonika.

-

- Schweiz/Genf um 1890

|

-

- Ab

etwa 1855 wurden in die Musikdosen

noch weitere zusätzliche Instrumente eingebaut. Dem

Erfindungsgeist waren kaum Grenzen gesetzt.

-

Schon um 1860 kamen vermehrt raffinierte Konstruktionen mit zahlreicher

Instrumentierung zum Einsatz, welche man auch Orchesterspieldosen

nannte. Es

kamen kleine Trommeln (Snare-Drums) , Orgelpfeifen,

Glocken, Kastagnetten Pauken und vieles mehr hinzu.

- Beonders

beliebt war der Einbau eines zusätzlichen Glockenwerks. Die

Glocken - meist in Halbschalenform - wurden von einem separaten

Kamm -

ebenfalls über die

Walzenstifte - gesteuert.

- Manchmal

waren es bis zu zwölf und mehr Glocken.

-

-

- Spieldose

von George Bendon/ Schweiz um 1890 mit 9 Glocken

|

-

- Orchester

Spieldose von Paillard/ Schweiz um 1880.

- 7 Glocken, Trommel,

Kastagnette, 12 Titel

|

-

-

-

-

- Orchester

Spieldosen

-

Klick

auf die Fotos zum Vergrößern

Klick

auf die Fotos zum Vergrößern

|

|

|

- Walzenspieldose

mit 7 Glocken. Glockenhämmer

- in

Schmetterlingsform, auswechselbare Walze,

- Zither-Effekt-Mechanik, Ratschenaufzug.

|

- Walzenspieldose

mit 6 Glocken

- Glockenhämmer

in Schmetterlingsform

|

-

|

-

|

- Walzenspieldose

mit Glocken,

- Trommel

und Liedanzeiger.

- Glockenhämmer

als Chinesen

|

- Kleine

Orchesterspieldose

- 8

Musiktitel - 43 Tonzungen

- Trommel

+ 3 Glocken

|

-

- Walzenspieldose

mit 6 Glocken und den beliebten Chinesen

- als Glockenschläger sogar mit einem beweglichem Kopf.

-

|

-

- 2

Videos

- "Chinesen

als Glockenschläger"

|

|

-

-

- Weitere

Walzenspieldosen mit Glockenwerk gibt es hier

zu sehen

zu sehen

-

-

|

-

-

- Voix Célestes / Zungenpfeifen / Luftinstrumente

-

-

-

|

- Die

Kombination

mit dieser - auch Harmonika

genannten - Einrichtung war

- recht

erfolgreich, wenngleich

man sie heute im handelsüblichen Angebot alter

- Spieldosen nur noch selten findet. Auch diese

Modelle sind natürlich sehr hochpreisig !

-

Excellente

Orchester Spieldose von George

Baker aus Genf mit Excellente

Orchester Spieldose von George

Baker aus Genf mit

- Voix célestes, 6 Glocken,

Trommel, Kastagnetten und Zitherfunktion.

-

- A large and impressive full orchestral antique music box made by George Baker of Geneva.

-

- This box has everything going for it: 6 individually engraved and partly enamelled bells

- featuring

an array of birds and flowers; a snare drum; castanet; a retractable 18-note reed organ;

2 zither bars; large double springs for longer running time; speed control; and a tune

selector.

- The drums, bells, castanet and, unusually, the organ can all be engaged and disengaged at

- will.

The entire musical movement has been fully overhauled.

The box plays 12 operatic airs.

|

-

- In

der Mitte des Tonkamms gab es dazu eine Zungen-Sektion.

- Dazu war ein

spezielles Gebläse nötig, welches durch dasselbe Federwerk

angetrieben

wurde, das auch die Stiftwalze drehte und die Schöpfbälge

antrieb.

|

- Walzenspielwerke

mit eingebautem Harmonium kann man auch hier

ansehen.

|

-

-

|

|

-

-

-

|

|

- Hier

eine weitere sehr

interessante und wertvolle

-

- Orchestrion

Flute Spieldose mit Zungenstimmen.

- Aber

völlig

OHNE

Tonzungen (!)

-

- In

der Mitte die Zungensektion für die Harmonika,

- die Kämme

links und rechts dienen zur Steuerung

- von Glocken,

Trommel und Kastagnetten.

-

- -

Vermutl. Sainte-Croix um 1890 -

- Ratschenaufzug,

Zylinder 175x62 mm,

- 10 Melodien,

Melodienanzeiger,

20

Zungenstimmen,

- 3 Glocken, Trommel, Kastagnette.

|

-

-

-

Datierungstabelle zu alten Walzenspieluhren

Datierungstabelle zu alten Walzenspieluhren

- nach technischen Merkmalen

|

-

-

- Zither-

oder Mandolinen- Effekt ab 1876

- Der

Zither-

oder auch Mandolineneffekt

wird im wesentlichen durch zwei Verfahren erzeugt.

-

- 1.

Durch eine Rolle "Seidenpapier" welche in

leichtem Kontakt mit dem Tonkamm- den schwingenden Tonzungen

-

gebracht wird. In der Mitte des Tonkamms befindet sich dazu

eine entsprechende Vorrichtung zum Heben und Senken.

-

- 2.

Durch Gruppen von gleichgestimmten Lamellen, die kurz

hintereinander angezupft wurden.

-

-

- Zum

Vergrößern auf das Foto klicken

|

- Mermod Fréres Walzenspieldose

-

- Auf

dem Bild links, sieht man sehr gut die Vorrichtung

- zum

An- und Abschalten des sog. Zither-Effekts.

- Wird

auch

als "Mandolinenklang" bezeichnet.

-

- Die

Papierrolle (sehr dünnes Seidenpapier)

- befindet

sich unter der rechteckigen Verblendung

- über

dem Tonkamm.

-

|

-

- Bereits bei Antoine

Favres allererster Erwähnung seiner Erfindung im Jahr

1796 wurde von vibrierenden Stahllamellen und einem "Mandolinenklang"

gesprochen.

-

- Die Arrangeure verstärkten diesen Effekt, indem sie Tremolo-Passagen einfügten.

Dafür verwendeten sie Gruppen von gleichgestimmten Lamellen, die kurz

hintereinander angezupft wurden. Herausheben liess sich dieser Effekt mit einem

Dämpfer aus Seidenpapier, der einen Teil des Tonkamms abdeckte.

-

- Das Seidenpapier

wird durch die schwingenden Tonzungen angeregt, und

schwingt entsprechend mit. Ähnliches Prinzip wie das Kinderspielzeug

Kamm mit

Seidenpapier bespannt und mit dem Mund ansummen.

-

- Diese Zither-

oder Mandolinen Vorrichtung

weist einen Hebel auf, mit welchem der Kontakt zum Tonkamm manuell

hergestellt und wieder gelöst werden kann. Dieses

Akzessoire erschien erstmals bei hochwertigen Spieldosen, die

Jaccard-Walther aus Sainte-Croix 1876 auf einer Ausstellung

präsentierte. Dieser

Effekt ahmte also den Klang des populären Volksmusikinstruments

nach und war als Klangabwechslung sehr beliebt.

-

-

-

- Münzeinwurf engl.

= Coin operated

-

-

-

-

-

-

-

-

- Interchangeable

Cylinder Music Box ab 1850 / Wechselbare

Walzen

- Um

1850 kamen die ersten Spieldosen

mit auswechselbaren Walzen in

den Handel.

Dadurch erhielt der

Käufer die Möglichkeit, auch später noch weitere Walzen mit

neuen Melodien nachzubestellen.

-

- Noch ließen sich die einzelnen Zylinder nur auf einem bestimmten

Instrument abspielen.

Erst die fabrikmässige Produktion ab 1870 brachte kalibrierte Zylinde,

die auf jede Musikdose eines dafür vorgesehenden Modells passten.

-

-

-

- -

Mermod Freres auf einer Ausstellung -

- Der

Schweizer Uhren- und Spieldosenhersteller

- Mermod

Freres. Die Firma Mermod wurde

- 1816 von Louis Mermod in

Ste. Croix gegründet.

|

- Mermod Freres

- Interchangeable

- Cylinder Music Box

-

-

-

- This rare and monumental Interchangeable Cylinder Music Box features the largest movement ever manufactured by Mermod Frères of Ste Croix, Switzerland.

-

- It was made exclusively by special order, and sold for the princely sum of $1,000 when new in 1900.

-

|

-

-

-

|

Auf

das Bild klicken um das Auf

das Bild klicken um das

- zugehörige

YouTube

Video

zu starten !

-

- Interessante

J.H. Heller Music Box in der Art

- eines

Swiss Chalet. Mit eingebautem Interchangeable Walzenspielwerk

- (wechselbare

Walzen) um 1870.

- -

Das Dach lässt sich abklappen -

|

-

-

-

-

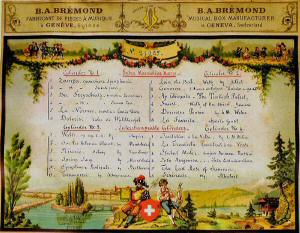

- Beispiel

eines Melodienzettels einer

- erstklassigen Walzen-Spieldose

um

1883

- des Genfer Herstellers

B.A. Brémond

- mit vier austauschbaren Walzen.

|

- Diese

auswechselbaren Walzen wurden gesondert für eine bestimme Spieldose

angefertigt und mit dieser auch geliefert.

-

- Eine Austauschbarkeit

mit den Walzen anderer Spieldosen Hersteller war allerdings nicht möglich

!

-

- Drei

Bilder einer Walzenspieldose kompl. mit

Aufbewahrungs-Tisch für sechs Walzen.

-

|

-

-

- Mit austauschbaren

Walzen befaßte sich hauptsächlich die Firma Mermod

Fréres aus der Schweiz.

- So

wie

man es bei

dieser schönen Walzenspiel-Dose sehen kann.

-

- Mermod

Fréres legte großen Wert darauf, dass man die Walzen in

allen Spieldosen derselben

Bauart abspielen konnte.

-

-

-

- Revolver-Spieldosen

ab 1880

-

|

|

- Mehrere Zylinder auf einen Griff standen bei Musikdosen mit drehbarer

Revolver-Halterung ab etwa 1880 zur Verfügung.

-

- Die durchschnittliche Spieldauer einer Musikdose von bisher vier

bis zwölf Melodien zu je einer Minute vergrösserte sich damit auf

das Drei- bis Sechsfache (!)

- Ähnlich einem Patronenlager waren

hier drei, vier oder sechs Walzen kreisrund angeordnet. Waren die

sechs Melodien pro Walze abgespielt, drehte sich der Mechanismus

um eine Walze weiter.

- Eine sehr schöne Detailansicht der Revolver-Mechanik

kann man auch

hier

sehen.

|

-

-

Die

meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

Die

meisten Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern

-

-

- Duplex-Spieldosen

- Man stellte auch Spieldosen mit zwei

Zylindern her. Dass zur Fertigung dieser Duplex-Spieldosen eine

ganz besonders hohe Präzision nötig war ist selbstverständlich.

-

- Duplex

Spieldose von Ami Rivenc

- Genf um 1890

|

|

|

- Der

Mechanismus besteht aus

- zwei

synchronisierten

Spieldosen.

- Die

Verdoppelung bringt größere Lautstärke.

- Da das Lagerspiel die

Synchronizität

- beeinträchtigt,

ist die

Wiedergabequalität

- nicht

sehr

hervorragend.

- Es

gibt verschiedene Patente

für Duplex-Dosen.

|

- -

Duplex

Spieldose

- Doppeltes

Werk m. Kurbelaufzug

- und je zwei Federgehäusen.

- Vernickelt, zwei identische

- Zylinder a´

330 x 62

mm

- 10 Melodien.

- Sainte-Croix

um 1895

|

- Duplex

Spieldose

- Zwei

Zylinder 171 x 62 mm auf einer

- Achse angeordnet.

- Ratschenaufzug.

10

Melodien.

- Zwei Tonkämme

a´

30

Tonzungen

- Ami

Rivenc, Genf um 1890

-

|

-

-

-

- Plérodiénique-Spieldosen

ab 1882

- Um auch Melodien spielen zu können, deren

Länge mehrere Umdrehungen einer Walze benötigte, erfand man

die sogenannte Plérodiénique-Spieldose.

-

- Plérodiédique

Spieldose um 1890

-

- 2

Federgehäuse hintereinander.

- Zylinder

= 442 x 62 mm.

- 2 Melodien auf

6 Umgängen.

- 2 Kämme

mit

79 und 78 Tönen.

|

|

|

-

- Bei Musikdosen der Bauart "Plérodiénique" wechseln sich zwei gekoppelte

- Zylinderhälften

beim Spielen ab.

-

- Während die eine Hälfte spielt, wechselt die andere die Spur

und übernimmt danach ohne Unterbrechung die Melodie.

- Die Spieldauer einer

Melodie wuchs damit auf über fünf Minuten. (!)

-

- Hier ist der Zylinder

in der Mitte geteilt. Eigentlich sind es zwei Walzen.

- Die seitliche

Verschiebung der beiden Walzenteile geschieht nun nicht gleichzeitig,

sondern in einem bestimmten zeitlichen Abstand. Eine Walze spielt,

die andere wird in der Zwischenzeit seitlich verschoben. So

können Melodien bis zu sechs Umgängen ohne Unterbrechung abgespielt

werden.

- Dieses

System wurde 1882 von A. Jeanrenaud für die Fa. Paillard patentiert

und ist sehr selten.

-

-

-

- Semihelicoidal-Spieldosen

- Bei Musikdosen mit helikoidaler, also schraubenförmiger Anordnung der

Stifte, wird der Zylinder während des Spiels auch noch seitlich verschoben.

Wie

beim System Plérodiénique werden sämtliche Stifte für ein einziges,

durchgehendes Arrangement genutzt.

-

- Diese

Spieldose erlaubt ein kontinuierliches

Spiel über mehrere Umdrehungen

des Zylinders. Die Stifte folgen dem Spurwechsel. Ein spezieller

Mechanismus gestattet das Abstellen nach dem Ende jeder Melodie,

obwohl diese jeweils mitten in einer Umdrehenung aufhören.

- Am

Ende der 6. Umdrehung wird durch eine spezielle Vorrichtung

der Zylinder vom Tonkamm wegbewegt, um das Zurückkehren auf

die 1. Spur zu ermöglichen. Ohne diese Bewegung würden die Zylindestifte

den Tonkamm beschädigen.

|

|

- Semihelicoidal

Spieldose

-

- Zylinder

430 x 80 mm, drei unterschiedlich

- lange

Melodien auf 6 Umgängen,

- 2

Kämme mit 82 und 81 Tönen.

- >

Vermutlich Genf um 1890 <

|

-

-

- Sublime-Harmonie

Spieldosen

- Im Jahre 1874 entwickelte Charles Paillard ein System mit zwei oder mehr

Tonkämmen, die je eine vollständige Tonreihe enthielten. Gleich hohe Töne

wurden dabei schwebend gestimmt. Beim gleichzeitigen Anzupfen nahmen sie so je

nach Stimmung an Intensität zu oder ab. Musikdosen dieser Bauart erhielten das

Etikett "Sublime Harmonie"

-

- Die

Tonkämme werden leicht verschieden - schwebend - gestimmt, so

dass beim Zusammenklingen ein intensiver Klang entsteht.

-

-

- Paillard

Sublime Harmonie Tremolo Spieldose.

|

- Paillard Sublime Harmony Tremolo

Spieldose

um 1885,

Zither-Mechanik. 3 Tonkämme.

|

- Sublimen Harmonie Spieldose

mit 2 Tonkämmen. Für 4 austauschbare Zylinder

- mit je 6

Titeln. Vermutlich

von Mojon Manger in Genf um 1890 hergestellt.

|

-

-

- Sublime-Harmonie

Spieldose

- von

J.H. Heller

aus Bern, um 1880

- 4

getrennte Tonkämme 37, 37, 24, 24 Töne.

- Zylinder

432 x 61 mm, 8 Melodien.

-

- Bei

dieser Dose sind die beiden rechten Kämme

- gleich gestimmt. (Sublime-Harmonie-Disposition)

- Die

beiden linken Kämme werden für die

- Akzentuierung

der

Melodie gebraucht.

-

|

|

- Sublime-Harmonie

Orchester Musikdose

- Hersteller:

Mermod Frères in Ste-Croix ca. 1885.

- Werk

vernickelt, 3 Chinesen schlagen auf 6 Glockenschalen.

- Man

sieht deutlich die 2 Kämme, der Sublime-Harmonie

Mechanik.

- Zylindergröße:

29 x 7 cm. Gehäuse: 65 x 38 x 32 cm.

|

|

-

YouTube Video

YouTube Video - Die Herstellung

einer

- Walzenspieldose

in heutiger Zeit

-

|

-

-

- Es ist unglaublich

was in dieser Zeit

- alles

erfunden und patentiert wurde....

-

|

- Jacot´s

Safety

Check von 1886

|

- ....zum

Beispiel der sogenannte "Fallschirm"

der bei einem

Zahnradbruch das Werk sofort blockiert und zum Stillstand bringt.

der bei einem

Zahnradbruch das Werk sofort blockiert und zum Stillstand bringt.

- Das

war Jacot´s safety check. Sein Patant vom 22. sept. 1886.

-

- Oder der mechanische Geschwindigkeitsregler

für eine stufenlose Veränderung der Geschwindigkeit. Der geräuschlose

Aufzug, der Kurbelaufzug usw.......

| |